ミニシアターは郊外のインフラ

「映画館は街のコミュニティのインフラ」と話すのは、青梅市にあるミニシアター「シネマネコ」の支配人 菊池康弘さん。国の登録有形文化財(旧都立繊維試験場)をカフェ併設の映画館として蘇らせ、ミニシアターとして異例のファンの広がりを見せています。スクリーンは1つで観客席は63席。大型のシネコンが拡大し、スマートフォンでも映画を視聴できる配信サービスの普及が進む今、郊外のミニシアターの可能性って?映画館がインフラになるとは?その答えは街や人との関係性にありました。

映画と織物。街の人の記憶を呼び戻す

「自分は映画マニアではない」と話す菊池さんは、最初からミニシアターをつくりたいと考えていたわけではありません。映画が好きだからでもなく、単純に地域活性のためでもない。「地元にエンタメをつくりたい」という気持ちと、青梅市と映画を結ぶストーリーに気づいたことが今のミニシアターにつながりました。

「地域活性を目的に、単純に映画館を作ったり、他の地域の成功モデルを真似てイベントをしたりしても、土台がなければ息切れして続かないと思います。地元を面白くしたいなら、まずはその地域の歴史を深掘りすることから始めた方がいい。その地域に住む人たちの中には、『昔はそうだったよね』『それ懐かしい』っていう記憶が刷り込まれてるから。みんなの潜在的な記憶を呼び戻すような仕掛けは強いですよね。歴史を紐解きながら新しいことをやれば、自然と街に馴染むし、アイコンになりやすいんです」

菊池さんは、都心での俳優活動を経て29歳で地元の青梅市に戻り、地元で何かできればと自宅のそばに焼鳥屋を開業。そこでのお客さんとの会話が、ミニシアターづくりの発端になりました。

「『昔は青梅市は映画で栄えた街だったよ。映画館が3館あって、立ち見が出たり、中に入りきらず外で見る人もいるぐらい賑わってた』って、お客さんに教えてもらって。有名な映画看板師の久保板観さんの映画看板も残っているし、映画館を復活させたら面白いんじゃないかと」

さらに青梅市は、江戸時代から絹と木綿を織り交ぜた青梅縞などが生産され、織物産業が盛んなまち。だからこそ、織物工場だった国の有形文化財をミニシアターとして再生しました。

「古い文化財を活用したくて、青梅市で市街地再生の支援を行うタウンマネージャーと一緒に見つけたのが、この織物組合の敷地の一角。映画の街というだけでなく、織物の文化と歴史が建物と結びついたことで、街のフックになったのではないかと」

「地元にエンタメをつくりたい」という思いの奥には、地元を離れて都心に住みゆく若者に、地元の良さに気づいてほしいという願いもあります。

「僕もそうだったように、若い人は『地元には何にもない』と、人がたくさん集まる都心に行っちゃう。でも青梅には自然もあるし、文化や歴史もある。知られていないだけで、ちゃんと知ったら『自分の街ってめっちゃいい』と感じるはずです。だから僕は、地元ならではの新しいコンテンツを発掘して仕掛けていきたいんです」

没入感のある映画体験を

2020年に、シネマネコはオープンしました。総工事費は約1億円。「ミニシアターでは利益がほぼ出ないだろう」と考え、飲食店の利益で映画館の運営を支えるつもりでしたが、開業準備中にコロナ禍が直撃。飲食店の売り上げが落ち込む中、大規模な補助金が採択され、「今やらなければ一生できない」と覚悟を決めたと言います。5年目を迎えた今は飲食店の客足も戻り、映画館の会員数は2000人を突破。ミニシアターとしては異例の盛況ぶりです。

シネマネコは、1つのスクリーンで観客席は63席。小さな映画館ながら、大型映画館と同じレベルの本格的な音響設備。映画館の魅力について、菊池さんはこう話します。

「今の時代って“タイパ重視”じゃないですか。スマホやパソコンで早送りして映画を観ることもできます。でも、音楽がイヤホンと生のオーケストラで聴くのでは全然違うように、映画も映画館で観るから感性に響くし、心が揺さぶられる。僕は小さい頃から、映画館で映画を観るのが好きで。テレビで観た映画はあまり覚えてないけど、映画館で観た映画は印象深く記憶に残ってます」

そして、大型の商業施設や都心のビルの中ではなく、独立した建物のミニシアターだからこそ、意味があると言います。

「東京にはあまりないですが、地方の映画館を視察に行った時に、独立した建物のミニシアターを多く見ていいなと思ったんです。スクリーンは、非日常的な空間。外部から遮断されて映画の世界に没頭し、見終わった後も余韻に浸れる。例えばシネコンだと商業施設の中にあるところが多くて、フードコートやショッピングフロアとつながっていて、余韻に浸る時間はないですよね。映画への没入感が全然違うと思うんです」

日常から離れて映画体験を存分に楽しめるように。カフェも併設したのも、そんな意図からでした。

「一人で映画を振り返るのもいいし、一緒に見た人がいれば語りたい。うちでは映画終わった後に、このカフェで『あのシーンが良い悪い』『あの役者が好きだどうだ』って、映画の話が始まるんです。そんな時間がすごくいいなって。ここは、木造の建物で温もりがあって、大きな窓から雲や空や自然が見えます。春は桜が咲いてすごくきれい。こんなに場所に魅力があるミニシアターってないなって、僕は気に入ってるんです」

誰かが観たい映画を、何でも上映したい

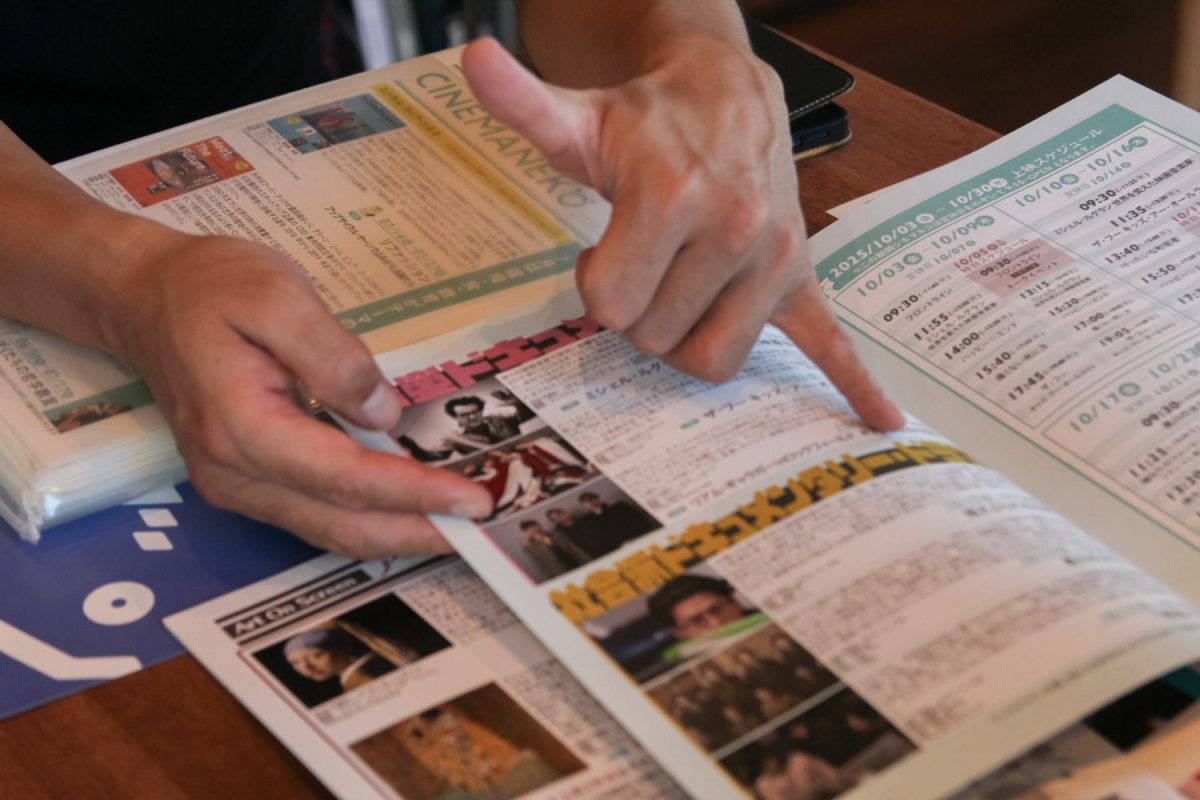

同じような映画作品がラインアップされる大型の映画館とは異なり、ミニシアターでは、上映作品で映画館の個性が出るもの。シネマネコでは、メジャーな作品もドキュメンタリーも、アニメも音楽系も、さまざまなジャンルを上映し、「うちは何でもあるファミレスみたいなプログラム(笑)」と菊池さんは言います。

「映画館をつくる人って自分が好きな映画を流したい人が多いですが、僕はその視点は全くないんです。人口が多い都心なら偏ったプログラム編成でもコア層で成り立ちますが、青梅市の人口は13万人くらいで、映画館がある立川市までを商圏にしても人がそんなに多くない。そんな中でジャンルを決めたら、お客さんを絞りすぎてしまいます。郊外の小さな映画館では、新規のお客さんが来ることはあまりないので、リピーターのお客さんをどう楽しませるか、どう飽きさせないか、誰かを呼んできてくれるか。そこを大事に考えています」

今のプログラム編成に辿り着いたのも、お客さんのニーズに応えるためでした。前は上映作品の約4割は洋画が占めていましたが、ハリウッド映画などの洋画産業が今は勢いを失いつつあり、洋画はお客さんが来ないという事実を痛感。また、オープン時は名画座のように古い映画も上映していたものの、予想に反して懐かしい映画を楽しみたい層は少なかったと言います。

「古い映画をかけたら、その映画を当時観た方たちが懐かしんで足を運んでくれるかなと勝手に想像してたんですが、そうではなかった。映画館に来るお客さんの多くは、昔も今も、リアルタイムで“旬”の俳優さんが出てる作品を観たいんだと気づきました。僕はかつて銀幕のスターだったジェームズ・ディーンが好きでかっこいいと思うけど、今上映しても反応は違うんですよね」

来てくれるお客さんの声を大切にしたいから、館内にリクエストボックスも設置。「求められていることに応えたい」という経営スタイルが、ファンの広がりにつながっていました。

「『この映画を絶対上映してほしい』という熱いお客さんもいて、リクエストに応えるために配給会社に問い合わせて取り寄せることもあります。観たい映画をなじみの映画館で観られる。それって大型の映画館ではできないことですよね。都心のミニシアターで上映しているようなドキュメンタリー作品のリクエストも多いんです。それでたとえお客さんが入らなくても、他でバランスがとれればいいかなって。映画はエンタメだと思ってるから、人が見たい映画を何でも提供したい。僕自身は北野武監督作品のようなバイオレンスな映画が好きだし、松田優作さんの特集もいつかやりたいと思ってるんですが(笑)」

ミニシアターがコミュニティのインフラに

近年、アップリンク渋谷や岩波ホール(神保町)など、東京でミニシアターブームを牽引してきた映画館の閉館が相次いでいます。大型シネコンの拡大や配信サービスの普及により、ミニシアターのあり方が問われる時代。そんな中で、シネマネコは地元の人からだけでなく、長年ミニシアター界を支えてきた映画界のレジェンドたちからも熱いエールを受けています。

「渋谷にあるユーロスペースの支配人の北條さんがここにいらっしゃって。昔からあるミニシアターは建物の老朽化や後継者問題があって続けるのが難しい状況で、『俺たちの時代はもう終わりだ』って。でも、『シネマネコを皮切りに、菊池君のように若い世代の人が新しくミニシアターをつくろうとしていて、それがミニシアター界の希望になっている』って言ってくれたんです。僕はミニシアターを背負うとかそんなつもりはなかったけど、すごく嬉しかったですね」

世代交代の波を感じながら、今は全国的に少しずつ増えつつある新しいミニシアター。こうした中で、ミニシアターに求められる役割について、「街のコミュニティのインフラ」だと菊池さんは話します。

「郊外のミニシアターとシネコン、都心の単館系では、同じ映画館でも立ち位置が違います。うちのようなミニシアターで大事になってくるのって、コミュニティだと思うんです。小さなコミュニティがどれだけファン化されているか。これからAIの時代になればなるほど、“地域や人と関わるリアルな場所”が求められると思います。そんなコミュニティのインフラが、継続的に街を発展させていく力にもなる。シネコンやサブスクだとつながりは感じにくいですよね」

映画を観る場所としてだけでなく、場づくりにも力を入れるシネマネコ。監督や関係者を呼んだトークイベントや、地域とのコラボ企画も積極的に行い、コミュニティのインフラとしての手応えを感じています。

「例えば、織物文化が根付く青梅には、テキスタイル作家が集まる“オリック祭”があります。イベントとコラボして、うちのカフェやエントランスにテーブルを並べて販売したり、アーチストの方のワークショップをしたり、織物に関連する映画を上映したり。ただ映画を流すだけじゃなく、ミニシアターが街と文化の橋渡し役になっている。地域活性が目的じゃなくて、経済活動をしたり文化を掘り起こしたり、インフラをつくった結果、人が集まる。それが成功の形だと思います」

ミニシアターが人と街と文化をつなぐインフラになる。そんな郊外のミニシアターのあり方をシネマネコが示しています。

プロフィール

菊池康弘

日野市で生まれ、小1から青梅市に。20代から俳優を志し、蜷川幸雄氏に師事。都心で飲食店のアルバイトをしながら役者生活を送る。29歳の時に青梅市に戻り、飲食店経験を活かして「炭火やきとり火の鳥」を開業し、株式会社チャスを設立。2020年6月に「シネマネコ」をオープン。2021年、シネマネコがグッドデザイン賞を受賞。

https://cinema-neko.com

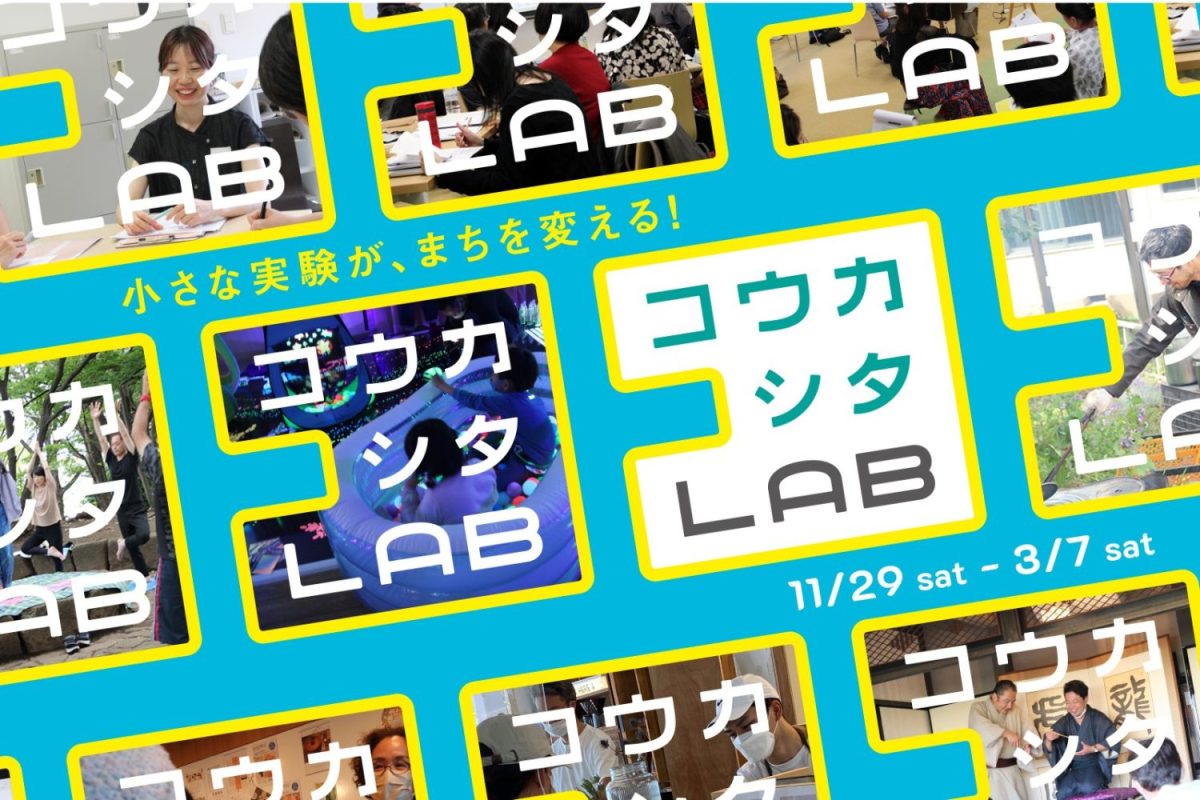

コウカシタLAB 第1期メンバー募集

小さな実験が、まちを変える。

コウカシタLABは、一人ひとりの「やってみたい」を カタチにする実践型ワークショップです。カフェをひらく、教室をはじめる、イベントを仕掛けるー。学びと対話を重ねた最終回には、コウカシタパークのショップや広場を利用し、自分のアイデアをトライアル。2014年から続く「コウカシタスクール」 「まちのインキュベーションゼミ」が新たにLABとしてリニューアル。

面白いまちは、自分たちでつくる時代。さあ、実験をはじめよう!

- 期間

2025年11月29日(土)〜2026年3月7日(土)

- 場所

コウカシタパーク(JR中央線東小金井駅より徒歩5分)

- 定員

18名

- 参加費

8,800円(税込)

- こんな方におすすめ

・まちをフィールドに、プロジェクトをはじめたい

・自分のスキルを活かして、新たな仕事をつくりたい

・共に活動する仲間と出会いたい

・地域課題の解決に向けたアクションを起こしたい

・既存の活動や事業の幅を広げたい- プログラム

第1日目 オリエンテーション

11月29日(土)14:00-18:00

ぼんやりとした想いも、形になりかけたプランも。自分のアイデアを言葉にして、実現へ向けたステップを描きます。参加者同士の交流の時間もあります。第2日目 ワークショップⅠ

1月17日(土)14:00-18:00

先行事例の共有や、参加者同士の対話を通じて、多様な視点に触れながら、地域での実践を学び、自身のアイデアを具体的にブラッシュアップしていきます。第3日目 ワークショップⅡ

2月7日(土)14:00-18:00

ワークショップIに続いて、アイデアのブラッシュアップを実施。最終回でのエキシビションに向けてトライアルの内容を具体化します。第4日目 エキシビション

3月7日(土)10:00-18:00

コウカシタパークをフィールドに、店舗・ワークショップ・展示などのトライアルを実践。アイデアをカタチにすることで、各プロジェクトを加速するための学びを得ます。