#伝統・文化

小金井の丸田ストアーにある「季節の和菓子 みのり」。店主の深井さんは、週5日別の会社で菓子職人としてはたらきながら、ここで自分の和菓子屋を営んでいます。なぜ、あえて自分のお店を開いたのでしょうか。

国分寺市最古の洋風の別荘建築である沖本邸を改修し、2020年10月にオープンしたカフェおきもと。オーナーはずっと専業主婦だったという久保愛美さん。なぜ彼女がこの古い建物を受け継ぐことになったのでしょうか。

武蔵境にあるシェアキッチンで、昨年3月に和菓子店の千代菓をオープンした木戸祥緒里さん。繊細で美しい和菓子を作り続ける木戸さんに、和菓子にこめる想いや、自分らしいはたらき方についてうかがいました。

今年のお正月は、家でのんびり過ごした方も多いのではないでしょうか。家でできるお正月遊びの定番といえば“かるた”ですが、自分たちで街のかるたを作ってしまった人がいます。吉祥寺かるたを制作した徳永健さんに、吉祥寺愛とかるた愛たっぷりのお話をお聞きします。

JR西荻窪駅北口からすぐの角地にある「村田商會」は、一見して昔ながらの純喫茶ですが、ただの喫茶店ではありません。閉店した喫茶店の家具や食器などを次の持ち主に引き継ぎ、喫茶店文化を継承していく拠点でもあります。

活版印刷を愛する人々が集う共同作業室が、西武多摩川線・新小金井駅すぐの場所に誕生しました。名前は溝活版分室。様々なものがシェアされる世の中になりましたが、活版印刷の世界においてはあまり聞き慣れない、この分室という名のついた場所は、どのような経緯と想いの中で生まれたのでしょうか。メンバーである横溝さん、加賀美さん、津村さんの3名にお話しを聞きました。

小野章子さんは“わたし"と“しごと”の程よい距離感を求めた末、日本のローカルフードの生産者と世界をつなぐしごとを見出しました。近年特に力を入れるのは、日本茶のブランディングです。

水引といえば、冠婚葬祭になくてはならない紙の飾り紐。今回の主役は、水引の全国シェアのおよそ7割を誇る長野県飯田市で生まれた小松慶子さん。オリジナルブランド紙単衣 -kamihitoe- を立ち上げ、この春にアトリエショップをオープンします。しごとのこれまでと、これからの物語を聞きました。

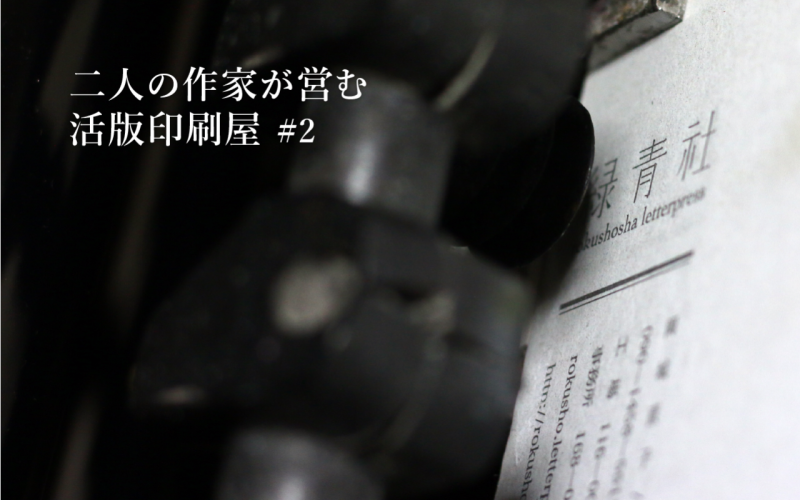

活版作家のつるぎ堂の多田陽平さんとknotenの岡城直子さん。活版の世界に足を踏み入れるいきさつや、作家性は大きく異なりながらも、それぞれの活動が成熟してきた頃に訪れた大きな転機。活版作家としての活動をする傍らで同じ職能を活かした受注仕事をしていくために、どのような手段や考え方で向き合っているのでしょうか。緑青社の活動内容に迫ります。